Design Thinking: Mehr als nur eine Methode

Dieser Artikel erschien auch in unserem Newsletter. Bleib auf dem laufenden und abonniere jetzt unseren Newsletter!

Design Thinking ist mehr als nur ein Modewort der Innovationsszene – es ist eine bewährte Methode, um nutzerzentrierte Lösungen zu entwickeln. Doch wie funktioniert Design Thinking wirklich? Warum wird es oft missverstanden? Und für wen ist es geeignet? Dieser Artikel gibt eine fundierte Einführung und zeigt auf, wie Design Thinking effektiv angewendet wird.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking beschreibt einen strukturierten Kreativprozess zur Entwicklung neuer Ideen und Lösungen. Das zentrale Prinzip ist die Nutzerzentrierung – alle Überlegungen richten sich an den Erwartungen, Bedürfnissen und Problemen der Nutzer:innen aus.

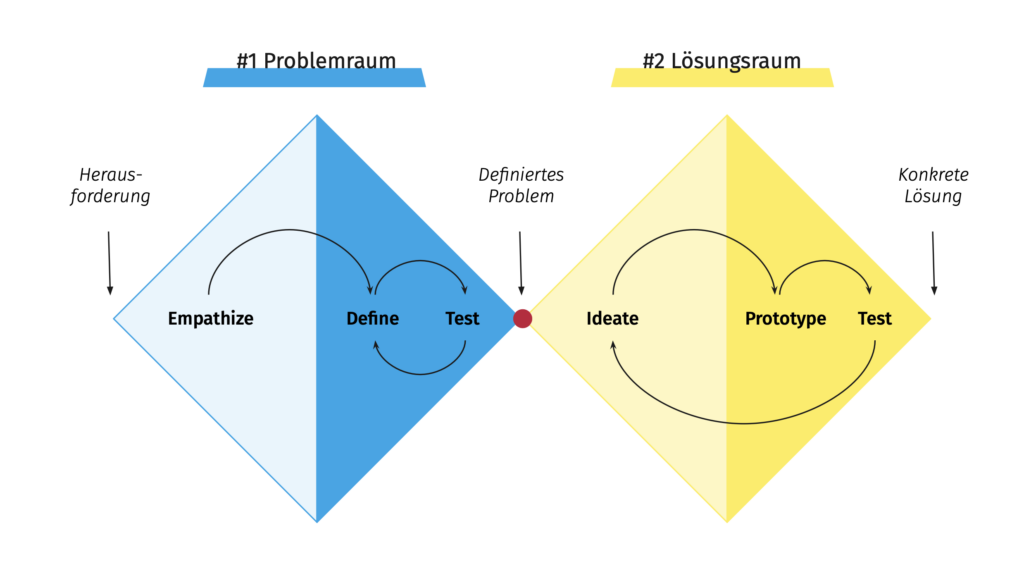

Der Prozess, entlang dem dabei vorgegangen wird, umfasst mehrere Phasen:

- Empathize (Verstehen) – Recherche und Analyse der Zielgruppe, um deren Bedürfnisse zu identifizieren.

- Define (Definition) – Eingrenzung und klare Formulierung des Problems.

- Ideate (Ideenfindung) – Kreative Entwicklung von Lösungen durch Brainstorming und andere Methoden.

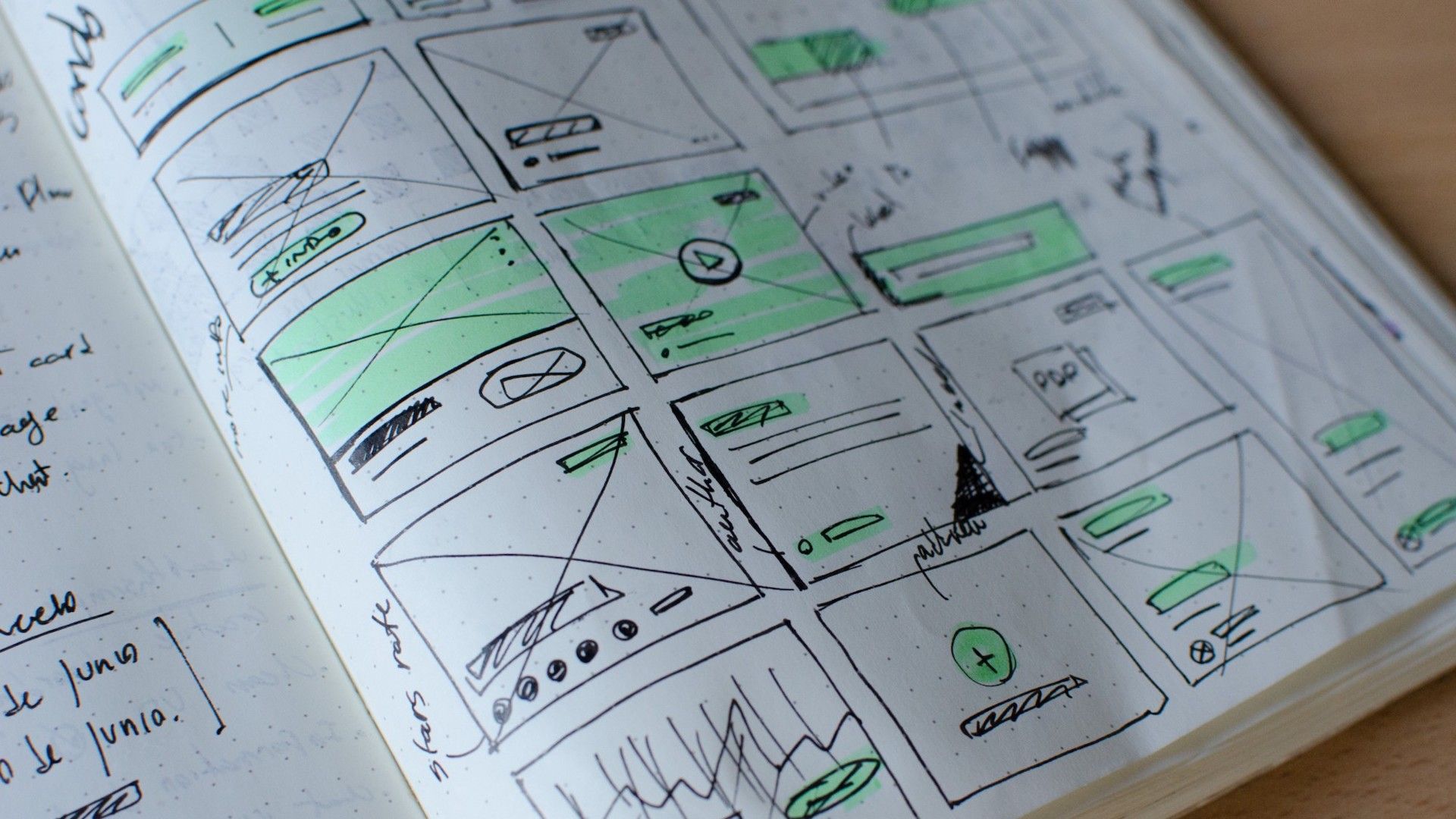

- Prototype – Erstellung eines ersten greifbaren Modells zur Visualisierung der Idee.

- Test – Nutzerfeedback einholen und Lösungen optimieren.

Eine ausführliche Definition von Design Thinking sowie die Erläuterung der Phasen findest du im folgenden Video.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDie 4 Prinzipien des Design Thinkings

Neben dem typischen Prozess stecken hinter Design Thinking vier Werte bzw. Prinzipien, die der gesamten Arbeitsweise zugrunde liegen:

- Human-centered: Die zentrale Perspektive und Ausrichtung im Design Thinking stellt Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse und Motive von Menschen auf die oberste Ebene. Die Kundenzentrierung rückt in den Mittelpunkt.

- Collaborative: Beim Design Thinking arbeitet ein idealerweise heterogenes Team zusammen. Der Blick aus verschiedenen Perspektiven fördert die eigene Kreativität und die Mischung ermöglicht vielfältige Perspektiven sowie einen viel größeren Lösungsraum.

- Optimistic: Design Thinking basiert auf dem Glauben, dass Veränderungen geschaffen werden können und der Prozess der Innovationsentwicklung etwas Aufregendes und Schönes ist. Es wird grundsätzlich positiv gedacht und neue Ideen werden immer begrüßt. Dieser lösungsorientierter Ansatz fördert Innovationsfreude.

- Experimental: Design Thinking hat einen offenen Ausgang. Annahmen und Lösungen werden immer erst durch den Nutzertest validiert. Durch Prototyping, Tests und früh erkannte Fehler können Ideen schnell verbessert werden.

Design Thinking wurde übrigens schon um 1990 von der Innovationsagentur IDEO geprägt und durch die Weiterentwicklung des Hasso-Plattner-Instituts mit der “School of Design Thinking” ab 2007 auch in Deutschland etabliert.

Und warum steckt jetzt eigentlich das Wort Design drin, wenn es doch eigentlich um Innovation geht? Das hat auch mit IDEO zu tun, wo Innovation von Design-Teams vorangetrieben wurde und wird. Und deren Perspektive (im Vergleich zu beispielsweise klassischen Unternehmensberatern oder New Business Managern) setzt von jeher an der Prämisse einer Arbeit für Menschen und nicht entlang von Marktzahlen und Unternehmenszielen an.

Wie funktioniert Design Thinking richtig?

Der Design Thinking Prozess ist unterteilt in den Problem- und den Lösungsraum. Zum Problemraum zählen die Phasen Empathize und Define, zum Lösungsraum die Phasen Ideate, Prototype und Test. Ein Bild, das in diesem Kontext gern gezeichnet wird, ist der „Double Diamond“, der zeigt, dass sowohl im Problem- als auch im Lösungsraum jeweils ein divergentes (offenes) und konvergentes (fokussiertes) Denken stattfindet.

Das heißt, im ersten Schritt werden möglichst viele Probleme (aber auch Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche) einer Zielgruppe gesammelt (divergieren) und dann eines ausgewählt (konvergieren). So entsteht der erste Diamant. Auf dieser Basis werden möglichst viele Lösungsansätze zum Kernproblem gesammelt, woraus erst im Anschluss wieder die beste Idee ausgewählt wird. Daraus ergibt sich der zweite Diamant. In unserem Artikel “Die Evolution des Double Diamonds” findest du weitere Infos zu diesem Vorgehen.

An dieser Stelle stellen wir zwei Einstiege und konkrete Methoden zum Umgang mit Design Thinking für unterschiedliche Erfahrungslevel vor:

Level 1: Erste Schritte für gutes Design Thinking

Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel Zeit sie in das Verstehen der Zielgruppe investieren sollten und dass ein Verständnis des “Problemraums” mindestens genauso wichtig ist wie der Lösungsraum. Denn das größte Drama unserer eigentlich innovationsfreundlichen Zeit ist, dass tolle Ideen für Probleme entwickelt werden, die es gar nicht gibt.

Der erste Schritt sollte daher immer sein, das tatsächliche Problem zu erkennen und ein umfassendes Bild davon zu entwickeln. Dabei hilft es, sich folgendes bewusst zu machen: Die zu lösenden Probleme gehören immer zu einer Gruppe von Menschen, also sollte auch hier angefangen werden. Ein effektiver Einstieg sind qualitative Forschungsmethoden wie Tiefeninterviews oder Beobachtungen. Mithilfe von Personas oder Zielgruppen-Segmentierung können gewonnen Erkenntnisse dieser Gruppe dann genauer eingegrenzt und beschrieben werden.

Level 2: Design Thinking für Fortgeschrittene

Wer bereits Erfahrung mit Design Thinking hat, stößt oft auf die Herausforderung der Priorisierung: Welche Probleme sind am relevantesten? Welche Ideen sind am erfolgversprechendsten? Auch hier gilt wieder der Ansatz von Diverge & Converge – zunächst werden viele Optionen entwickelt, dann die besten priorisiert. Aber wie bewerte ich, was am wichtigsten ist?

Es gibt Methoden zur Priorisierung und es gibt Testschleifen, die uns helfen, aufs richtige Pferd zu setzen. Die Priorisierung nutzt das ganze Know-How der internen Experten. Das Testen im Anschluss nutzt die “absolute” Wahrheit der Nutzer. Eine Priorisierungs-Methode, die wir sehr gerne nutzen, ist die Impact-Effort-Priorisierung. Sie hilft bei der fundierten Auswahl von Favoriten und der Entscheidungsfindung, indem sie den Mehrwert, der z.B. durch die Lösung eines Problems entsteht, sowie den Aufwand der für die Entwicklung einer Lösung gegenüberstellt und somit verschiedene Ideen vergleichbar macht.

Missverständnisse und Kritik an Design Thinking

Trotz seiner vielen Stärken und seinem breiten Anwendungsbereich wird Design Thinking in manchen Fällen noch immer missverstanden. Drei verbreitete Irrtümer über Design Thinking sind folgende:

- Design Thinking ist nur ein Hype – Tatsächlich zeigt sich, dass Design Thinking über Jahrzehnte hinweg Unternehmen geholfen hat, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Das Auf und Ab in der Popularität erklärt sich durch Trends in der Unternehmenswelt, nicht durch die Wirksamkeit der Methode selbst.

- Design Thinking ist nur eine Kreativtechnik – Es geht nicht nur um Brainstorming und Ideenentwicklung, sondern vor allem um Nutzerforschung und darum, sicherzustellen, dass Probleme identifiziert werden, bevor Lösungen entwickelt werden.

- Design Thinking ist nur für Designer – Auch das ist falsch. Vielmehr geht es darum, wie ein guter Designer zu denken: zuerst Probleme analysieren und konkretisieren, dann Lösungen entwickeln. Das englische Wort Design ist im Übrigen auch viel breiter, als wir es im Deutschen verwenden. Es bedeutet unter anderem auch Planung. Bevor überhaupt ein Stift in der Hand liegt, sollte man nach dieser Definition also erstmal nachdenken und nachfragen.

Für wen ist Design Thinking geeignet?

Kommen wir zur großen finalen Frage: Wer braucht eigentlich Design Thinking und wofür? Die Möglichkeiten sind riesig. Der nutzerzentrierte Prozess und Methodenkoffer kann fast auf jede Art von hauptsächlich geistiger Zusammenarbeit angewendet werden, die strukturiert und im Team erfolgen soll.

Jedes Team Meeting, das mehr will, als nur zu informieren und stattdessen konkret etwas erschaffen möchte, kann sich einzelner Design Thinking Methoden bedienen. Die nutzerzentrierte Herangehensweise sorgt dafür, dass das Denken sich ganz klar auf den Endnutzen ausrichtet.

Der zentrale Anwendungsfall sind dabei natürlich einerseits klar umrissene Herausforderungen bei bestehenden Produkten und Services. Hier ein paar beispielhafte Fragen:

- Wie können wir besser auf Nutzer:innen-Feedback reagieren?

- Wie können wir Kund:innen länger an uns binden?

- Wie können wir unser Produkt optimieren?

Die andere Anwendungskategorie sind Innovationsvorhaben, die idealerweise mit ganz offenen Fragen wie diesen angegangen werden:

- Wie können wir wachsen?

- Wie können wir eine ganz neue Nutzer:innenschaft erschließen?

- Wie können wir uns besser für die Zukunft aufstellen?

Bricht man das auf Menschen und Unternehmen herunter, ist Design Thinking hochrelevant für:

- Teams, die gerade an einem konkreten Thema arbeiten und neuen Input suchen

- Teams, die neue Produkte und Services entwickeln wollen

- Teams, die aus bestehenden Lösungen und Ideen die besten priorisieren und umsetzen wollen

- Facilitators und Consultants die Problemlösungs- und Produktentwicklungsprozesse begleiten

- Unternehmer:innen, die ihre Business Strategie aufsetzen oder aktualisieren wollen

- Unternehmer:innen, die eine grundlegende nutzerzentrierte Denk- und Vorgehensweise einführen wollen

- Gründer:innen, die ihr Geschäftsmodell entwickeln oder neu justieren wollen

Wenn mindestens einer dieser Punkte auf deine Situation zutrifft, ist Design Thinking wahrscheinlich hilfreich und potentiell sehr wirksam für dein Team.

Fazit

Design Thinking ist keine Wunderwaffe, sondern ein methodischer Ansatz zur Problemlösung und Innovationsförderung. Wer ihn richtig anwendet, kann nachhaltige, nutzerzentrierte Lösungen entwickeln. Der Schlüssel liegt in einer tiefen Nutzerforschung, einer bewussten Priorisierung und dem Mut, Ideen frühzeitig zu testen und zu verbessern. Wer dies berücksichtigt, wird Design Thinking nicht als kurzlebigen Trend, sondern als wertvolles Werkzeug für Innovation begreifen.

Du willst mit uns arbeiten?

Erzähl uns von den Herausforderungen, vor denen Du gerade stehst. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

oder ruf uns an: 040 180 738 26.

Das könnte dir auch gefallen

Prototyping: Vom ersten Entwurf zum erfolgreichen Produkt

Mit Kundenzentrierung zum relevanten Angebot